灼見名家傳媒10月24日(星期五)舉行周年論壇暨十一周年慶典,以「國際新形勢下香港如何轉型」為主題,邀請多位專家剖析香港從特區管治、經濟發展、產業結構三方面如何轉型。

灼見名家傳媒社長及行政總裁文灼非表示,感謝多位演講嘉賓、社會各界,以及各大機構的慷慨贊助,論壇才得以成功舉辦。他直言近年世界地緣政治的複雜多變,而「香港過去賴以成功的方程式已經不再通用」,香港人素來懂得靈活變通,現在正是轉型的關鍵時刻,論壇十分榮幸能邀請多位專家學者一起探討香港如何轉型。

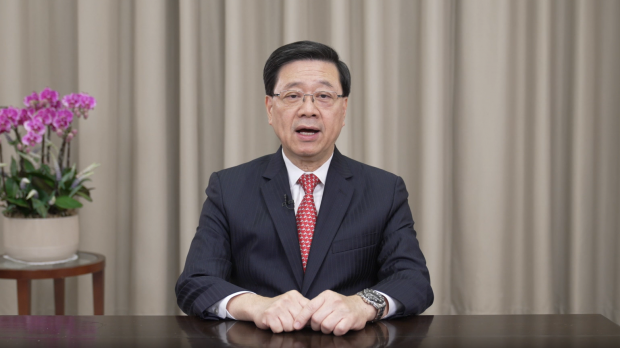

李家超籲積極參與立會選舉

行政長官李家超透過錄影為論壇發表演講,他表示回望過去,香港經歷多次轉型成功;「展望前路,轉型使我們更為強大。深信只要團結一致,改革創新,香港定能續創高峰,譜寫新篇」。他表示同樣需要大家團結一致的,是即將舉行的新一屆立法會換屆選舉,希望各位愛國愛港、有心有力的朋友,都積極參與選舉,並鼓勵身邊的家人朋友一同投入選舉。

李家超續指,香港在一國兩制下享有國家機遇和國際機遇的雙重叠加優勢,是勇於識變求變、突破轉型的最大底氣。近年在多項國際排名屢創佳績,處處展現競爭優勢,為經濟轉型提供動力,亦反映國際社會對香港未來的信心。香港轉型有北部都會區的新引擎、新興創科產業的新賽道,會把握機遇更好融入國家發展大局,並鞏固國際金融、航運、貿易中心等優勢和轉型發展的重要資產。

梁定邦:11支柱創新框架 提升港競爭力和韌性

資深大律師、香港證監會前主席、中國證監會前首席顧問梁定邦擔任主禮嘉賓,並發表開幕主題演講:「香港作為國際金融中心的戰略創新」。梁表示,香港的國際金融中心地位主要面臨五方面挑戰,包括中美緊張關係、來自新加坡的競爭、迪拜金融業增長、結構性依賴和人才流失風險。我們要以11個支柱創新框架提升競爭力,同時增強應對地緣政治衝擊的韌性。

楊何蓓茵、張炳良、陳家強 共商「新政新思路」

第一個專題討論環節「新政新思路」,由公務員事務局局長楊何蓓茵、運輸及房屋局前局長張炳良教授、財經事務及庫務局前局長陳家強教授主講,香港浸會大學新聞系教授陳景祥主持。

楊何蓓茵表示,公務員不止要為香港,還要為國際服務。國家的地位和實力日益提升,加上國際形勢變幻,要加強認識國家和國際局勢。在這方面不能紙上談兵,要多走出去。張炳良教授指有網民表示「香港已玩完」,但他認為任何城市發展都沒有玩完之說,最重要的是要融入國家發展大局,包括參與大灣區的發展十分重要,香港能成為推動灣區急速發展的重要引擎。陳家強教授表示,去年4月中證監公布支持國企來港上市的五項措施,優化新股在港上市的程序,是近年香港金融轉型的轉捩點。香港作為國家最重要的金融中心,應繼續與中央多些溝通,同時做好自己本身上市金融制度的角色,讓香港金融市場更加活躍,吸引更多企業來港集資。

沈向洋:善用低空經濟 可創造逾萬億經濟增長

香港科技大學校董會主席、微軟前全球執行副總裁沈向洋教授,以「打造低空經濟的智能融合基礎設施」發表主題演講。他認為打造低空經濟就是一個人類自1492年發現美洲新大陸以來,勇闖無人區這段歷史的延續。要把低空經濟徹底發展起來,沈向洋直言「要致富,先修路。」他概括為四個要點:包括飛行安全、應用為王、政府為主、技術為底。沈預計善用低空經濟的話,能創造超萬億的經濟增長。

梁頴宇、沈建光、韓旭 共探「新企新氣象」

第二個專題討論環節「新企新氣象」,由滙珩資本主管合夥人梁頴宇、京東集團副總裁沈建光博士、文遠知行WeRide創始人兼行政總裁韓旭博士主講,引進重點企業辦公室副主任蔣學禮博士主持。

梁頴宇表示,全世界的科學家都願意來到香港聚集。許多諾貝爾獎得主都願意來探討和分享。她認為未來我們要加強培訓下一代學生,近年已有許多人強調要認識人工智能科技發展。沈建光博士表示,企業發展需要很多人才,在這方面香港能夠發揮很大作用,它不但能吸引國內科技人才,亦能吸引全世界的人才,特別是金融科技方面,能夠匯集中西方人才是香港的優勢所在。被問及為何到港發展,引進香港重點企業代表韓旭表示,他曾到多個城市觀察當地的發展,而香港與中國的距離十分接近,交通網絡便利,十分適合企業進駐發展。

「杭州六小龍」朱秋國:2035年全球人形機器人市場規模可高達1520億美元

「杭州六小龍」之一的雲深處科技創辦人朱秋國博士以「杭州六小龍對香港發展創科的啟示」發表主題演講。朱秋國認為,機器人的優勢在於它能夠適應惡劣環境的能力,能夠持續穩定高效執行任務,而人類擅長創造工具來解決新的問題,這種創造性的能力是機器人所不具備的。

他說引用券商預測數據,至2035年全球人形機器人市場規模高達1520億美元,以每個人形機械人售價20萬人民幣推算,未計年間可能的科技進步降低成本和更多供應商投入市場而降價,預期當前全球具身智能產業會迎來爆發式增長機遇。